工業和信息化部、教育部、科技部、交通運輸部、文化和旅遊部、國務院國資委、中國科學院等七部門近日聯合印發《關于推動未來産業創新發展的實施意見》。

工業和信息化部等七部門關于推動未來産業創新發展的實施意見

工信部聯科〔2024〕12号

各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生産建設兵團工業和信息化、教育、科技、交通運輸、文化和旅遊、國有資産監督管理主管部門,中國科學院院屬各單位,各省、自治區、直轄市通信管理局,有關中央企業,各有關單位:

未來産業由前沿技術驅動,當前處于孕育萌發階段或産業化初期,是具有顯著戰略性、引領性、颠覆性和不确定性的前瞻性新興産業。大力發展未來産業,是引領科技進步、帶動産業升級、培育新質生産力的戰略選擇。爲貫徹落實黨的二十大精神和《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目标綱要》,把握新一輪科技革命和産業變革機遇,圍繞制造業主戰場加快發展未來産業,支撐推進新型工業化,現提出如下意見。

一、指導思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導,全面貫徹黨的二十大精神,完整、準确、全面貫徹新發展理念,加快構建新發展格局,統籌發展和安全,以傳統産業的高端化升級和前沿技術的産業化落地爲主線,以創新爲動力,以企業爲主體,以場景爲牽引,以标志性産品爲抓手,遵循科技創新及産業發展規律,加強前瞻謀劃、政策引導,積極培育未來産業,加快形成新質生産力,爲強國建設提供有力支撐。

二、基本原則

前瞻部署、梯次培育。順應新一輪科技革命和産業變革趨勢,面向國家重大需求和戰略必争領域,系統謀劃,超前布局。把握未來産業發展規律,分階段培育,動态調整。

創新驅動、應用牽引。以前沿技術突破引領未來産業發展,加強原創性、颠覆性技術創新。以場景爲牽引,貫通研發與應用,加快産業化進程。

生态協同、系統推進。彙聚政産學研用等資源,融合資本、人才、技術、數據等要素,打造創新鏈産業鏈資金鏈人才鏈深度融合的産業生态。

開放合作、安全有序。主動參與全球未來産業分工和合作,深度融入全球創新網絡。統籌技術創新和倫理治理,營造包容審慎、安全可持續的發展環境。

三、發展目标

到2025年,未來産業技術創新、産業培育、安全治理等全面發展,部分領域達到國際先進水平,産業規模穩步提升。建設一批未來産業孵化器和先導區,突破百項前沿關鍵核心技術,形成百項标志性産品,打造百家領軍企業,開拓百項典型應用場景,制定百項關鍵标準,培育百家專業服務機構,初步形成符合我國實際的未來産業發展模式。

到2027年,未來産業綜合實力顯著提升,部分領域實現全球引領。關鍵核心技術取得重大突破,一批新技術、新産品、新業态、新模式得到普遍應用,重點産業實現規模化發展,培育一批生态主導型領軍企業,構建未來産業和優勢産業、新興産業、傳統産業協同聯動的發展格局,形成可持續發展的長效機制,成爲世界未來産業重要策源地。

四、重點任務

(一)全面布局未來産業

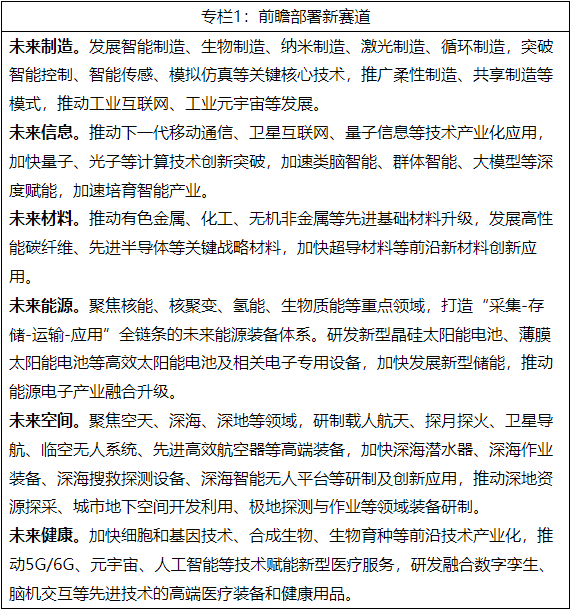

1.加強前瞻謀劃部署。把握全球科技創新和産業發展趨勢,重點推進未來制造、未來信息、未來材料、未來能源、未來空間和未來健康六大方向産業發展。打造未來産業瞭望站,利用人工智能、先進計算等技術精準識别和培育高潛能未來産業。發揮新型舉國體制優勢,引導地方結合産業基礎和資源禀賦,合理規劃、精準培育和錯位發展未來産業。發揮前沿技術增量器作用,瞄準高端、智能和綠色等方向,加快傳統産業轉型升級,爲建設現代化産業體系提供新動力。

(二)加快技術創新和産業化

2.提升創新能力。面向未來産業重點方向實施國家科技重大項目和重大科技攻關工程,加快突破關鍵核心技術。發揮國家實驗室、全國重點實驗室等創新載體作用,加強基礎共性技術供給。鼓勵龍頭企業牽頭組建創新聯合體,集聚産學研用資源,體系化推進重點領域技術攻關。推動跨領域技術交叉融合創新,加快颠覆性技術突破,打造原創技術策源地。舉辦未來産業創新創業大賽,激發各界創新動能。

3.促進成果轉化。發布前沿技術應用推廣目錄,建設未來産業成果“線上發布大廳”,打造産品交易平台,舉辦成果對接展會,推動供需精準對接。構建科技服務和技術市場新模式,遴選科技成果評價和轉移轉化專業機構,開拓應用場景和商業模式。落實首台(套)重大技術裝備和首批次材料激勵政策,加快新技術新産品應用推廣。

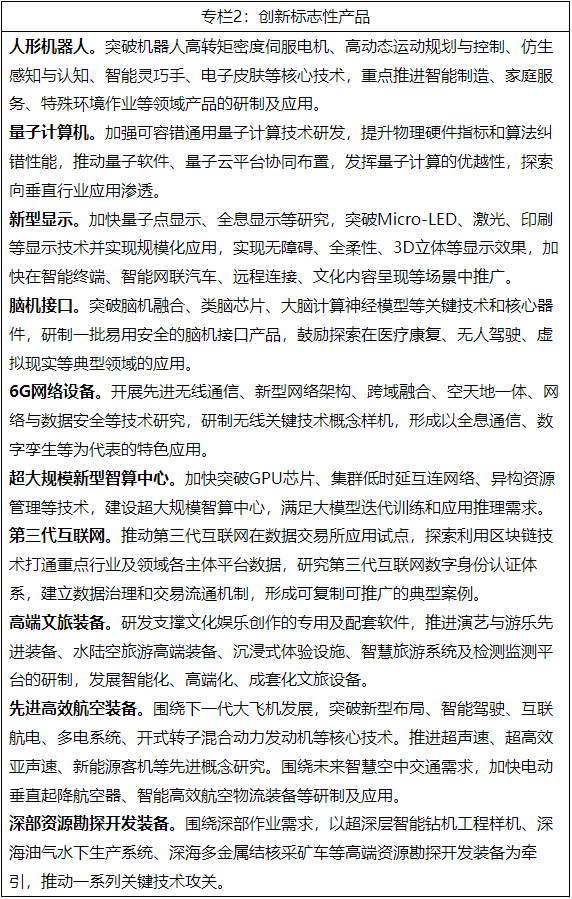

(三)打造标志性産品

4.突破下一代智能終端。發展适應通用智能趨勢的工業終端産品,支撐工業生産提質增效,賦能新型工業化。發展量大面廣、智能便捷、沉浸體驗的消費級終端,滿足數字生活、數字文化、公共服務等新需求。打造智能适老的醫療健康終端,提升人民群衆生命健康質量。突破高級别智能網聯汽車、元宇宙入口等具有爆發潛能的超級終端,構築産業競争新優勢。

5.做優信息服務産品。發展下一代操作系統,構築安全可靠的數字底座。推廣開源技術,建設開源社區,構建開源生态體系。探索以區塊鏈爲核心技術、以數據爲關鍵要素,構建下一代互聯網創新應用和數字化生态。面向新一代移動信息網絡、類腦智能等加快軟件産品研發,鼓勵新産品示範應用,激發信息服務潛能。

6.做強未來高端裝備。面向國家重大戰略需求和人民美好生活需要,加快實施重大技術裝備攻關工程,突破人形機器人、量子計算機、超高速列車、下一代大飛機、綠色智能船舶、無人船艇等高端裝備産品,以整機帶動新技術産業化落地,打造全球領先的高端裝備體系。深入實施産業基礎再造工程,補齊基礎元器件、基礎零部件、基礎材料、基礎工藝和基礎軟件等短闆,夯實未來産業發展根基。

(四)壯大産業主體

7.培育高水平企業梯隊。引導領軍企業前瞻謀劃新賽道,通過内部創業、投資孵化等培育未來産業新主體。實施中央企業未來産業啓航行動計劃,加快培育未來産業新企業。建設未來産業創新型中小企業孵化基地,梯度培育專精特新中小企業、高新技術企業和“小巨人”企業。支持新型研發機構快速發展,培育多元化的未來産業推進力量。

8.打造特色産業鏈。依托龍頭企業培育未來産業産業鏈,建設先進技術體系。鼓勵有條件的地區先行先試,結合國家自主創新示範區、國家高新技術産業開發區、新型工業化産業示範基地等,創建未來産業先導區,推動産業特色化集聚發展。創新管理機制,建設數字化的供應鏈産業鏈,促進創新資源彙聚,加速數據、知識等生産要素高效流通。

9.構建産業生态。加強産學研用協作,打造未來産業創新聯合體,構建大中小企業融通發展、産業鏈上下遊協同創新的生态體系。強化全國統一大市場下的标準互認和要素互通,提升産業鏈供應鏈韌性,構建産品配套、軟硬協同的産業生态。

(五)豐富應用場景

10.開拓新型工業化場景。圍繞裝備、原材料、消費品等重點領域,面向設計、生産、檢測、運維等環節打造應用試驗場,以産品規模化叠代應用促進未來産業技術成熟。深化新一代信息技術與制造業融合,加快推動産業鏈結構、流程與模式重構,開拓未來制造新應用。發揮中央企業豐富場景優勢,加快建設多元化未來制造場景。加快工業元宇宙、生物制造等新興場景推廣,以場景創新帶動制造業轉型升級。

11.打造跨界融合場景。依托重大活動,實現前沿技術和産品的跨領域、綜合性試點應用,打造示範标杆。依托載人航天、深海深地等重大工程和項目場景,加速探索未來空間方向的成果創新應用,服務國家戰略需求。依托城市群和都市圈建設,打造綠色集約的産城融合場景。創新未來信息服務場景,加速形成普惠均等、便捷智慧的信息服務新範式。

12.建設标志性場景。定期遴選發布典型應用場景清單和推薦目錄,建立優秀案例和解決方案庫。引導地方開發特色化的标杆示範場景,依托場景組織高水平供需對接活動,加速新技術新産品推廣。鼓勵企業面向應用場景開展創新研發,支持高校和科研院所針對原創性、颠覆性技術,建設早期試驗場景,引領未來技術叠代突破。

(六)優化産業支撐體系

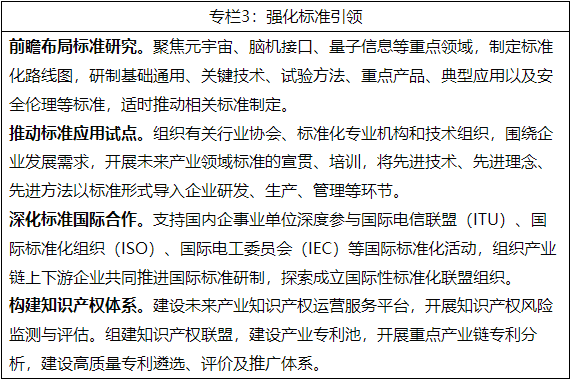

13.加強标準引領與專利護航。結合未來産業發展需求,統籌布局未來産業标準化發展路線,加快重點标準研制。針對重點标準适時開展宣貫和培訓,引導企業對标達标,加速未來産業标準應用推廣。促進标準、專利與技術協同發展,引導企業将自主知識産權與技術标準相融合。完善關鍵領域自主知識産權建設及儲備機制,深化國際國内知識産權組織協作,構建未來産業高質量專利遴選、評價及推廣體系。

14.同步構築中試能力。按産業需求建設一批中試和應用驗證平台,提升精密測量儀器、高端試驗設備、設計仿真軟件等供給能力,爲關鍵技術驗證提供試用環境,加快新技術向現實生産力轉化。建設一批中試公共服務機構,提高工程開發、技術熟化、樣品試制、測試驗證等中試服務水平。

15.建設專業人才隊伍。大力培育未來産業領軍企業家和科學家,優化鼓勵原創、寬容失敗的創新創業環境。激發科研人員創新活力,建設一批未來技術學院,探索複合型創新人才的培養模式。強化校企聯合培養,拓展海外引才渠道,加大前沿領域緊缺高層次人才的引進力度。

16.強化新型基礎設施。深入推進5G、算力基礎設施、工業互聯網、物聯網、車聯網、千兆光網等建設,前瞻布局6G、衛星互聯網、手機直連衛星等關鍵技術研究,構建高速泛在、集成互聯、智能綠色、安全高效的新型數字基礎設施。引導重大科技基礎設施服務未來産業,深化設施、設備和數據共享,加速前沿技術轉化應用。推進新一代信息技術向交通、能源、水利等傳統基礎設施融合賦能,發展公路數字經濟,加快基礎設施數字化轉型。

五、保障措施

(一)加強統籌協調。在中央科技委領導下,按照國家制造強國建設領導小組要求,形成部際協同、央地協作的工作格局。以實施意見爲指南,圍繞腦機接口、量子信息等專業領域制定專項政策文件,形成完備的未來産業政策體系。發揮行業協會等社會組織作用,推廣先進的典型案例,營造推進未來産業發展的良好氛圍。

(二)加大金融支持。推動制造業轉型升級基金、國家中小企業發展基金等加大投入,實施“科技産業金融一體化”專項,帶動更多資本投早投小投硬科技。完善金融财稅支持政策,鼓勵政策性銀行和金融機構等加大投入,引導地方設立未來産業專項資金,探索建立風險補償專項資金,優化風險撥備資金等補償措施。

(三)強化安全治理。堅持包容審慎的治理理念,探索跨部門聯合治理模式,構建多方參與、有效協同的未來産業治理格局。加強倫理規範研究,科學劃定“紅線”和“底線”,構建鑒别-評估-防禦-治理一體化機制。引導企業建立數據管理、産品開發等自律機制,完善安全監測、預警分析和應急處置手段,防範前沿技術應用風險。

(四)深化國際合作。依托“一帶一路”等機制,鼓勵國内企業與研究機構走出去,深度參與全球未來産業分工。鼓勵跨國公司、國外科研機構等在我國建設前沿技術研發中心,推動國内外企業聯合開展技術研發和産業化應用。舉辦全球未來産業發展論壇等活動,組建未來産業國際創新聯盟。加強與相關國際組織合作,主動參與國際治理規則和國際标準制定,積極貢獻中國産品、中國方案和中國智慧。

工業和信息化部

教育部

科學技術部

交通運輸部

文化和旅遊部

國務院國有資産監督管理委員會

中國科學院

2024年1月18日

來源:工信部網站